子供の科学 2021年5月号 コドモノカガク研究所

建物のしくみがわかる「竪穴住居模型」

子供の科学 2021年5月号 の「おもしろ工作開発現場 コドモノカガク研究所」は、建物のしくみがわかる「竪穴住居模型」。

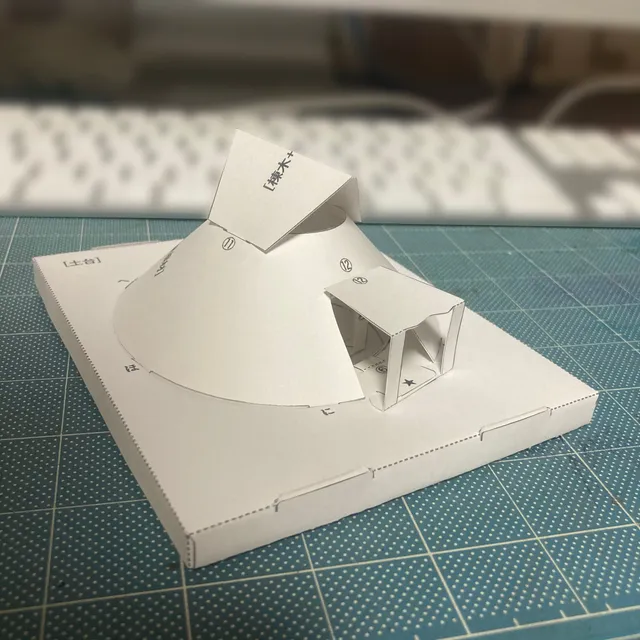

竪穴住居を簡略化して、おおまかなしくみがわかるようにしたペーパークラフトを完成させ、素敵にデコるというものです。

これは試作の写真。

本誌で書かなかったことが、ちょっぴりありますので書きます。

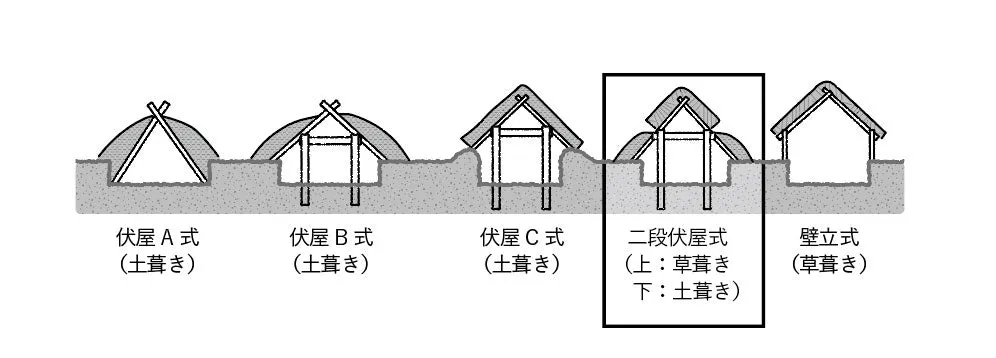

竪穴住居の構造

この図のように、竪穴住居といってもいろいろなものがあって 伏屋A式 伏屋B式 伏屋C式とあって、 今回つくった模型は、二段伏屋式。

つくりかたを模型で追いかけると 4本の柱を立てて、たてた柱の上に梁(はり)と 桁(けた)を置いたりはめこんだり結びつけたりして固定するところまでが

柱+梁+桁

パーツ。

その上に扠首(さす)とか、棟木(むなぎ)を組むところが、

棟木+屋根材

パーツ。

垂木(たるき)をかけるところが、

垂木+屋根材

パーツ。

屋根材について

屋根材は実際に草などをつかうと屋根を葺く雰囲気を味わうことができる...!といったもの。 使ったのは植物だけじゃなくて土をつかうものもあったようです。

0.2ミリ厚くらいの透明な塩ビ板をつかって制作して、 土で慎重に覆ってかわかして、下から見上げると中の雰囲気がわかりそう。

炉(ろ)の役割

それから、真ん中にある「炉(ろ)」が大事。 湿度を調節したり、きけんな動物が近寄らないようにしたり、 虫やカビが増えすぎないようにしたり、いろいろな役目を もっていたようです。 それに...火がいつもあるということが、心のメンテナンスに抜群の効果が あったかもしれない説は、なんだか実感がわきました。

むかしの建築から学ぶこと

人間が家を自分たちでつくりはじめた頃の むかしの建築の構造や住環境について調べたり考えたりすると 土や木や水、気温、光、闇、など自然のものがとても近くにあり 直接相手にしていた時の工夫ぶりが少しずつわかってくるのは けっこう面白いと思います。

それではまた次回。